「オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)」は投資初心者から上級者まで人気のある投資信託ですが、よくある疑問としてこんな声を聞きます。

「オルカンって複利で増えるんですか?」

この記事では、この素朴な疑問に対して、

- そもそも「複利」とは何か?

- オルカンに複利効果はあるのか?

- なぜ“複利っぽく”感じられるのか?

といった点をわかりやすく解説します。

結論としては、オルカンは厳密には「完全な複利」ではないが、複利的な効果があると言える、という立ち位置です。

この記事を読むことで、投資信託の仕組みや“複利で資産が増えるとはどういうことか?”が腑に落ちるようになります。

結論:オルカンに複利効果は微妙にある

ということで、順を追って解説します。まずは、そもそも複利ってなんぞやということで複利について解説。

複利とは「利益にも利益がつく」仕組み

複利とは、投資で得た利益を再び投資することで、利益が利益を生む仕組みのことです。

たとえば、こんなイメージです。

【例】年利5%で10万円を運用した場合

- 1年目:10万円 × 5% = 5,000円の利益 → 合計:10万5,000円

- 2年目:10万5,000円 × 5% = 5,250円の利益 → 合計:110,250円

- 3年目:110,250円 × 5% = 5,512円の利益 → 合計:115,762円

最初は増え方がゆっくりでも、時間がたつほど加速度的に資産が増えていくのが複利の特徴です。

単利との違い

- 単利:元本に対してのみ利息がつく

- 複利:元本+これまでの利益すべてに利息がつく

複利は「雪だるま式に増える」とよく言われます。長く投資を続ければ続けるほど、大きな力を発揮するのです。

よく言われるのが、「投資をしたら複利で増えるから銀行に置いておくのと比べると資産の増え方が違う」という話。

これは一見正しいようで、完全に正しいわけではないと思います。

複利の前提は元本が固定されている

複利計算の前提としては、元本が固定されて、利息も元本に加えられて全体に対して利息がかかるというもの。

なので、投資の場合は、そもそも元本としての評価額が変動するため、完全な複利かというとちょっとニュアンスが違うのではないかと思います。

ただ、複利的な動きをするという点では間違ってはいません。

オルカンの基準価格の大部分は株価上昇

オルカンの伸びが何によるかと言えば、金利がつくことではなく大部分がそもそもの株価の伸びです。

組み込まれた株式の配当が投資信託内部では再投資されているので、配当の再投資が複利の利息に相当すると考えられないこともないですが、ウエイトはそこまで大きくないかと。

オルカンのように内部再投資が前提で分配金も出さない投資信託であれば、基準価格を下げることもなく内部再投資されているので複利っぽいとは言えます。

特に、投資信託の場合わかりにくいのが、保有している人からしたら見えるのはあくまで基準価格だけです。

基準価格の伸びが10年前と今で比べて複利的な伸び方をしていると言えるのではないでしょうか。

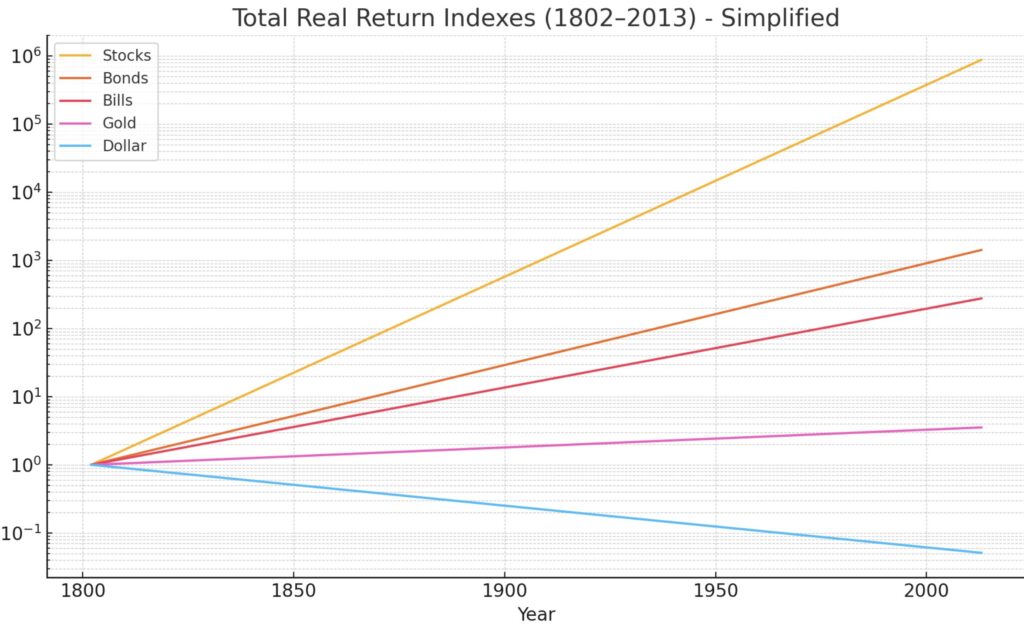

資産の伸びは株式が一番大きいってグラフ

みなさんも一度は見たことがあるかもしれません。

過去200年ほどの間で「株式(Stocks)」が最も資産価値を伸ばしたことを示す、あの有名なグラフです。

このグラフに描かれているのは、株価そのものの上昇です。配当などは含まれていません。

また、縦軸が「10のn乗」で表現されている対数グラフである点にも注目です。

対数グラフは、複利的な成長(加速度的な増加)を視覚的に分かりやすくするためによく使われます。

そして、対数グラフで直線的に見えるということは、その資産が複利的な伸び方をしているとも解釈できます。

ただし、繰り返しになりますが、このグラフはあくまで株価の推移のみを表したものです。

配当金はグラフに含まれておらず、実際には投資家に支払われて終わっているため、株価には反映されません。

もし仮に、配当金を再投資していたら、グラフの伸びはもっと急になっていたことでしょう。

オルカンと複利の関係

ここで本題の「オルカンは複利で増えるのか?」という問いに戻ると、

**結論としては「厳密な意味では複利ではないが、複利的な伸び方をする」**というのが実態に近いかもしれません。

なぜなら、オルカンは分配金を出さず、配当はファンド内部で再投資されています。

そのため、見かけ上は基準価格が下がることなく、資産が複利的に増えているように見えるのです。

また、株価自体も長期で見れば複利的な伸び方をしており、それがオルカンの基準価格の上昇に寄与しています。

そもそも「複利が効くかどうか」よりも、複利という“概念”を使って投資対象を比較することが重要です。

たとえば、銀行預金や債券などはあらかじめ利回りが決まっており、複利計算により「年利○%で増える」といったシミュレーションが可能です。

一方で、株式や不動産、ゴールドなどは、実際には価格変動があるため、厳密な意味では複利とは言いづらい部分もあります。

ですが、「仮に複利で年○%で成長したとしたら?」と想定することで、投資対象を比較しやすくなるのです。

もちろん、未来は誰にも予測できません。

ですが、過去数百年の実績から考えて、直近数年で世界の資産成長の構造が大きく変わるとは考えにくいのも事実です。

そのため、「オルカンは年率○%で複利的に増えるもの」として捉えた方が、

将来の資産設計やリターンの予測が立てやすくなります。

なので、もともこもないようなことをいいますが、正直オルカンが複利で伸びるかどうか?ということを考えることには意味がなくて、オルカンが複利で伸びると仮定して年利計算をすることで投資対象の見極めがやりやすくなるから年利で考えているというニュアンスが正しいんじゃないかと。

見極めるとかいってますが、私は脳筋でオルカン積立を継続しようと思います!!!