投資の世界には数多くの格言がありますが、その中でも特に長期投資家の心に響く言葉が「稲妻が輝く瞬間に居合わせる」です。これは、株式市場で大きな上昇が起こるタイミングを逃さずにいることの重要性を示したものです。本記事では、この格言の意味と背景、そして実際の投資戦略への活かし方を解説します。

「稲妻が輝く瞬間」とは何か?

- 急激な上昇の比喩:株価が短期間で急騰する様子を稲妻になぞらえています。

- 市場の大きな転換点:暴落後の反発や、好材料による急騰など、数日間で大きな利益が生まれる局面。

- 予測困難:この瞬間は事前に予測することが極めて難しく、事後的にしかわからないのが特徴です。

なぜこの瞬間を逃してはいけないのか?

米国の株式市場データでは、長期のトータルリターンのかなりの部分が「ごく少数の上昇日」に集中する傾向があります。最も上昇率が高かった数日を逃すだけで、長期成績は顕著に悪化します。市場に居続けることが、最高の上昇日を捉える唯一の方法です。

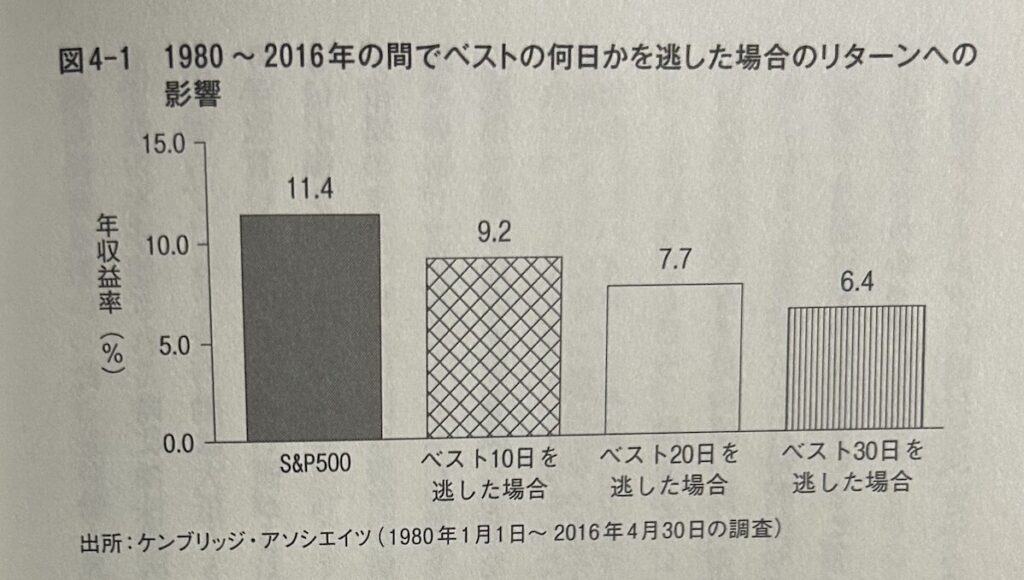

ベスト10日を逃した場合のリターン比較

こちらは「敗者のゲーム」に掲載されている表ですが、ベスト10日を逃しただけで年率リターンが2.2ポイントも減少してしまいます。

たったの2.2ポイントと思うかもしれませんが、これは年率ベースなので実際のお金に当てはめるとかなりの差になります。

1980年〜2016年の年利なので、以下の条件で年利が異なる場合のシミュレーションをしてみます。

- 投資期間36年間

- 元本1,000万円

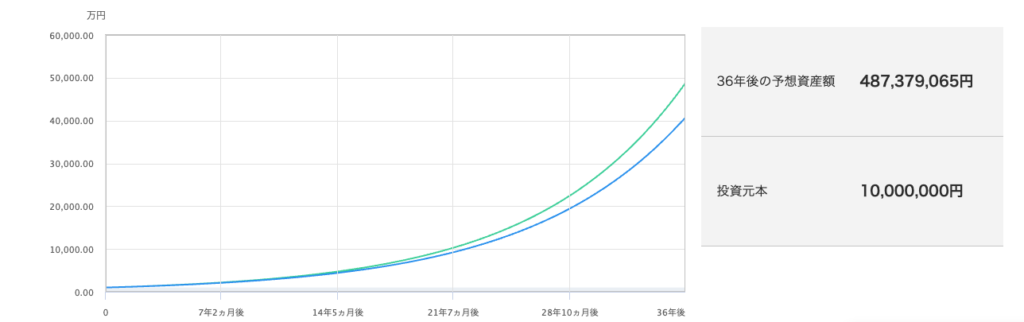

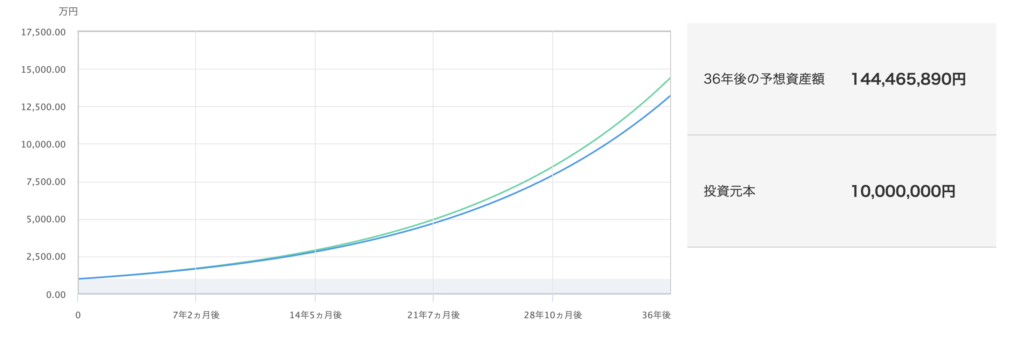

36年間S&P500に投資し続けた場合のシミュレーション。年利11.4%で運用すると4.8億円になります。

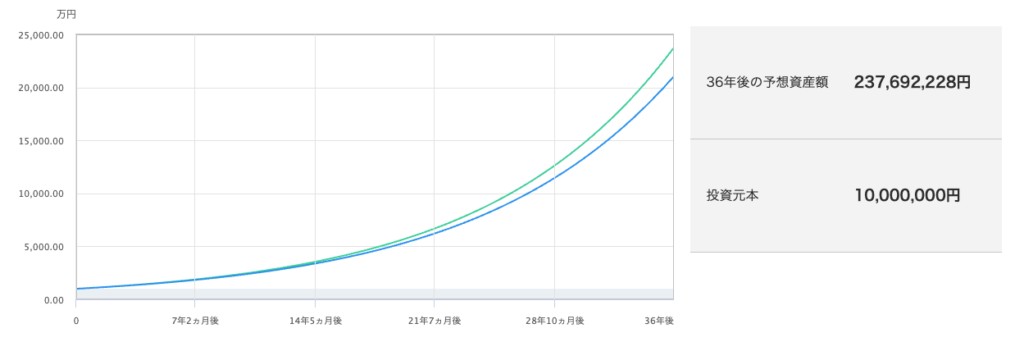

次に、ベスト10日を逃した年利9.2%の運用の場合、2.3億円になります。

ベスト20日を逃した年利7.7%の運用の場合、1.4億円になります。

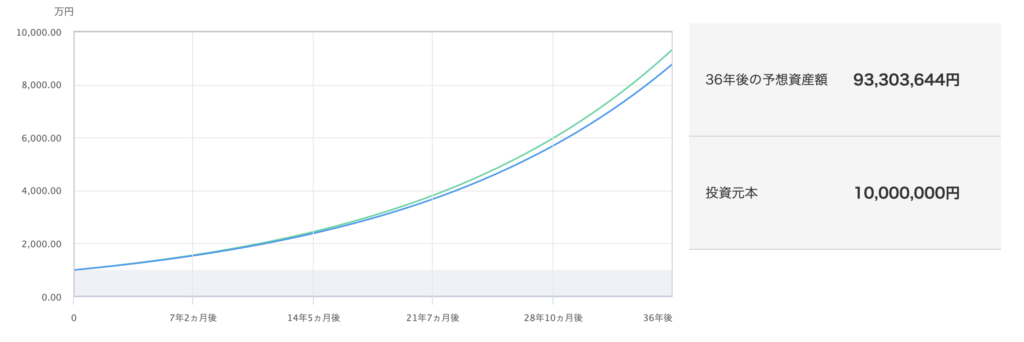

最後に、ベスト30日を逃した6.4%の運用の場合、0.9億円になります。

| 年利 | 36年後の評価額 |

| 11.4% | 4.8億円 |

| 9.2% | 2.3億円 |

| 7.7% | 1.4億円 |

| 6.4% | 0.9億円 |

たったベスト10日を逃すだけで最終的な評価額が半分以下になると思うと恐ろしくないですか?

未来の株価が予想できないから投資信託を持ち続けるのであって、怖いからといって売却してベスト10日を逃してしまうと大きくリターンを下げてしまいます。

ベスト10日ほどの増加というのは得てして暴落時に起きがちなので、いかに暴落した時に狼狽売りをしないかが重要です!

市場から離れてしまうリスク

- 暴落時に売ってしまう:恐怖で現金化すると、その後の急反発を逃す可能性が高まります。

- タイミング投資の失敗:「安く買って高く売る」を狙っても、実務では逆行しやすい。

- 心理的な壁:悪材料が多い局面ほど市場に戻るのが難しくなります。

先ほどデータで示したことを言語化するとこんな感じです!

地味に感じるのが、一度売却してしまうと再度市場に戻るのが難しいということ。

売却を自分の判断でした場合に、それ以下の値でないと買えないんですよ。

だって、それ以上の値で買うことは、自分の判断が間違っていたと認めることになるので。

人って自分の間違いからは目を逸らしたくなるものなので、間違っているという現実を認めたくないという気持ちが先行して、今ここで買うことが合理的だと頭ではわかっていても買うことができないってなるんです。

私は元々FXのデイトレードから投資(投機)を始めたのですが、デイトレードでは1日に何度も取引をします。

気分で売り買いしても儲からないので、一定のルールに従って売買を行います。

例えば、チャートがこんな形になったらとか、指標がこうなったらとか色々あるんですが、自分の気分でやるんじゃなくて、あくまでもルールに従ってやります。

ただ、それでも、ルールに従ってやってるだけなのに、また負けるんじゃないか、失敗したくないという気持ちが出てきてルール通りに取引できなくなります。

ルール通りに取引できないということは私にはデイトレは向いていなかったということで今はやってません。できる人ほんと尊敬します。

暴落後の「稲妻」:実際の急騰局面(抜粋)

歴史的にも、暴落の直後に大きな上昇局面(稲妻の瞬間)が訪れています。

ケーススタディ(要点)

- リーマンショック後(2009年3月以降):極端な悲観の最中に底入れ後、短期に強い反発局面。最初の数週間〜数カ月に大きな上昇日が集中。

- コロナショック後(2020年3月以降):未曾有のスピードで下落後、各国の大規模金融・財政政策を契機に急反発。初動のビッグデイがパフォーマンスを大きく左右。

暴落の煽りを受けたことがないとなかなか実感できないという前提ではありますが、なかなか想像よりきついものがあります。

最たるものとしては、この後も下がり続けるんじゃないか?という思いが頭から抜けないからです。

例えば、これはS&P500の過去5年のチャートです。コロナショック真っ最中なのですが、この後どう動くかわかりますか?4,000付近まで下げてきてから上がってきたので、このまま上がるか???と思いきや・・・

結局また下がって4,000を割ります。しかも、その部分が底ではなくまた上げてからさらに下げて3,500付近まで下げます。

また、こういう時期は暴落煽りインフルエンサーが大量に湧いてくるので、もっと下げるんじゃないか?という恐怖で市場に入ることができなくなります。

仮に、上のチャートでエントリーしていて、さらなる下げで損切りをしたという場合、さらにその後下げてきたらまた買うことができますか?

私はこれができなかったので、オルカン積み立ててます。

こういった相場でも淡々とやっていくためには、株式の購入タイミングと売却タイミングに自分の意思を介在させないというのがポイントになります。

その意味で、ドルコスト平均法で淡々と毎月購入し続けるというのは非常に合理的で私はベストの投資法であると感じています。

2020年から積立NISAで毎月33,333円投資から始めていますが、全く精神的負荷なくコロナショックを乗り切ることができています。

この格言を活かす投資戦略

- 長期保有を基本にする:短期のノイズに反応せず、市場に居続けることで上昇日を取り逃さない。

- 自動積立を活用:ドルコスト平均法で感情を排し、淡々と口数を積み上げる。

- 分散投資で続けやすく:地域・資産クラスを分散し、ドローダウン時の心理的負担を軽減。

- 現金比率に余裕を:生活防衛資金を確保し、急落時にも売らずに済む体制を作る。

誰の言葉?出典と著者の背景

このフレーズは、日本語圏ではチャールズ・エリス(『敗者のゲーム/Winning the Loser’s Game』)の文脈で広く紹介されてきました。原文の逐語的な決め台詞というより、エリスが繰り返し強調した「市場に居続ける(stay invested)」という思想を端的に表現した意訳的な定番フレーズとして定着したもの、と理解するのが適切です。

チャールズ・エリス略歴(要約)

- 経歴:米国の投資コンサルタント。機関投資家向け助言やガバナンスに長く携わり、インデックス投資・長期分散の啓発で著名。

- 代表作:『敗者のゲーム』は個人・機関双方の古典的名著。市場の効率性、コストの影響、長期分散・低コストの重要性を説く。

- メッセージ:タイミングを読む「勝者のゲーム」はプロでも難しい。だからこそ低コスト・長期・分散・継続が合理的、という立場。

まとめ

「稲妻が輝く瞬間に居合わせる」という格言は、長期投資において市場から離れずに居続けることの大切さを教えてくれます。暴落も上昇も含めて市場は予測不能だからこそ、売買のタイミングを狙うよりも、ポジションを維持し続ける方が最終的に高い成果をもたらします。短期の感情に流されず、稲妻の瞬間を逃さない投資行動を設計しましょう。

ドルコスト平均法最強ですね!