「節約しなきゃ…」と思って頑張っているうちに、だんだん疲れてしまった経験はありませんか?節約は家計を改善するために重要ですが、ストレスをためながら続けていては本末転倒です。この記事では、「節約疲れ」を防ぎ、無理なく続けられる工夫を紹介します。

コツは、意識せずに節約した状態を継続させることにあります!

なぜ「節約疲れ」が起こるのか?

節約疲れの原因は主に以下のようなものです。

- 我慢を重ねすぎてストレスがたまる

- 効果が数字に見えず、達成感を得られない

- 短期間で大きな効果を求めすぎる

- 「節約=制限」と思い込み、楽しさがない

節約がうまくいかないと、「どうせ頑張っても意味がない」と投げ出してしまうことも。大切なのは、無理せず習慣にできる仕組みを作ることです。

無理なく続けられる節約の工夫

① 固定費から優先的に見直す

日々の小さな節約よりも、まずは固定費の見直しが効果的です。スマホ代、保険料、サブスクなどを見直せば、一度の手続きで毎月数千円〜数万円の節約になります。これは「我慢」ではなく「仕組みの改善」なので、疲れることなく続けられます。

- スマホキャリアの見直し

- 生命保険の見直し

この2つについては、今すぐだれてもできるのに、非常に効果が高いので、まずはこれらの見直しから行うことをおすすめします。

スマホを乗り換えると電波が悪くなるかもしれないし、生命保険を切り替えるのもなんだか不安・・・

と思うかもしれませんが、楽天モバイルならご自身の生活圏に電波が届くかが確認できます。生命保険については、実際にもしもの時のシミュレーションをしてみるといいですよ!

② 「やめる節約」より「選ぶ節約」

節約=何かを我慢する、と思うと疲れてしまいます。代わりに「選ぶ節約」を意識しましょう。例えば、外食を完全にやめるのではなく、週1回だけの楽しみにする。コンビニでの無駄遣いをやめ、その分を旅行資金に回す。こうすることで、我慢ではなく「優先順位をつける節約」になります。

個人的に非常に効果があったのが、平日をノーマネーデーにすることでした。

これまでは、惰性でコンビニのよってスナックを購入してしまうということも割とあり、そのたびに1,000円〜2,000円くらい使ってしまっていました。

たかが1,000円程度って思ってましたが、週2〜3でやってると簡単に1万円を超えてしまいます。このお金を投資に回せば、10年間で170万円と思うと、もったいないとは思うのですが、なかなかやめられません。

そこで、平日をノーマネーデーとし、平日には個人的な用事ではお金を使わないようにしました。

仕事中に自販機でコーヒーを買うとか、帰宅の途中でコンビニに寄るとかも基本的には禁止にしました。禁止にすると迷いはなくなるので、惰性でとりあえずコンビニに寄るということもなくなり、結果的にストレスも減った気がします。

人間って、選択肢があるから迷うのであり、その選択に間違いたくないからストレスを感じる物だと思います。なので、はなから選択肢を消してしまえば、その選択をとることができないというストレスより、そもそも選択をしなくていいということによるストレスの減少の方が私には大きかったです。

全てにおいて周りと同じことをする=当たり前のことをするということをしていると、いつまで経ってもお金は貯まりません。選択と集中です!

③ 自動化で「考えない節約」

節約を意識して生活するのは大変です。そこでおすすめなのが自動化です。たとえば、給料日に自動で積立口座に振り分ける、クレジットカードのポイント還元率が高いものにまとめる、といった方法です。「考えなくてもお金が貯まる仕組み」を作れば、節約疲れとは無縁になります。

自動化って本当に大事で、継続するコツはいかに自動的に節約状態に持っていくことかだと感じています。

最初に固定費の節約に言及したのも、固定費の節約をすれば、再度固定費を増やさない限りは節約した状態が意識せずとも継続できるからなんです。

④ 節約の成果を「見える化」する

節約の効果が実感できないと、続けるモチベーションが下がります。家計簿アプリやスプレッドシートを活用して、節約額を「見える化」しましょう。例えば、「携帯を格安SIMに変えて年間6万円節約できた」など、具体的な数字で効果を感じられると楽しさにつながります。

私はスプレッドシートに資産額の推移を記録しています。マネーフォワードなどの資産管理アプリは無料版の範囲だと支出の管理はできても資産の推移は見れないからです。月500円払ってもいいんですが、推移を見るために500円は無駄だなーと感じてしまうため契約はしていません。

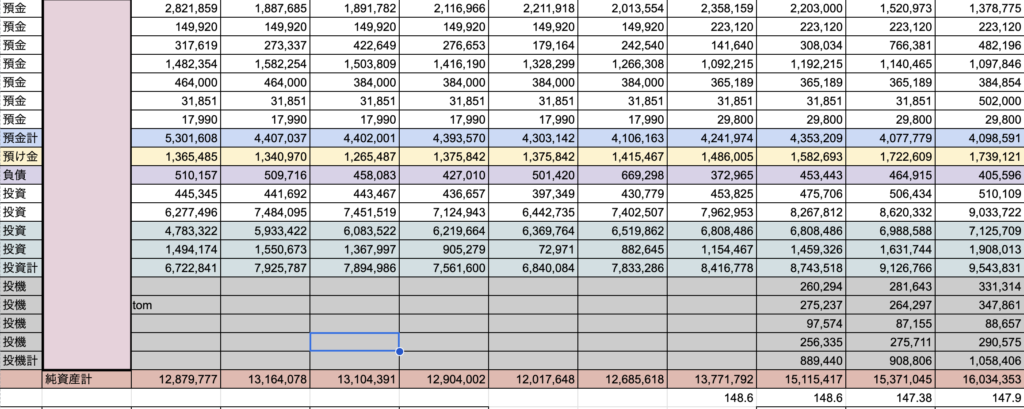

こんな感じで毎月定点観測的な感じで銀行預金やクレジットカードの負債、証券口座の残高や暗号通貨のウォレットごとの残高をつけています。

ちょっと面倒ですが、NISA口座だけ投資元本と利益を別でつけるようにしています。これは、景気後退局面で評価額が下がってきた時のモチベーション対策です。本来は、評価額がさがるということは基準価格が下がっているということなので、今後購入する単価が下がるということです。

これは積立を継続している段階では喜ばしいことなのですが、実際その場面に出くわすと投資したそばから溶けていく感覚になり、結構きついものがあります。そのため、元本部分の積み上げを記録することで、着実に投資した分が増えていっているという感覚を得ることができます。

投資・節約は継続させることが重要です!

⑤ 「ご褒美節約」でメリハリをつける

節約を頑張った分、自分に小さなご褒美を用意するとストレスを防げます。例えば、「外食を減らして浮いた分で、月1回はちょっと良いレストランへ行く」など。メリハリをつけることで、節約が苦痛ではなく「楽しみの手段」になります。

これはあります!自分でご褒美を設定するというよりかは、家族で週末に出かけたりするとなんだかんだでお金使ってしまうので、それがご褒美になってる感ですね。そこまでいい物を食べたりしなくても、子供たちがソフトクリームとか食べておいしいねーって言ってるだけで幸せです。

まとめ:続けられる節約は「仕組み化」と「楽しみ」がカギ

節約疲れを防ぐためには、我慢を続けるのではなく、仕組みを改善して無理なく継続する工夫が必要です。固定費の削減や自動化、成果の見える化、ご褒美を取り入れることで、ストレスなくお金を貯めることができます。

節約はゴールではなく、自分が本当にお金を使いたいことのための手段です。あなたの「豊かな人生」に向けて、無理のない節約を今日から始めてみましょう。

まだ20代では想像が難しい部分もあると思いますが、自分の人生において、自分の幸せとは何か?ということを考えておくことって重要じゃないかな?と思います。